移植医療

当グループでは1965年より東北で初めて腎移植を開始し、これまでに175例の腎移植を行ってきております。

また、1991年に全国3番目の施設として肝移植を行って以来、これまでに260例の肝移植を施行しています。

2006年からは1型糖尿病・糖尿病性腎不全の方に膵・腎同時移植を行うようになり、これまでに膵・腎同時移植を施行しています。

現在、国内で行われている移植の多くが生体移植ですが、2010年に改正臓器移植法が施行後、本邦における臓器提供数は増加の一途をたどっており、2022年には97件、2023年には131件の臓器提供が行われました。その変化に対応し、当科でも移植を必要とする方の脳死登録を積極的に進めており、以前は数年に1件程度の実施数でしたが、2022年は5件、2023年は12件の脳死移植を施行しています。東北大学病院は、移植可能なすべての臓器(心臓、肺、肝臓、膵臓、小腸、腎臓)の脳死移植が可能な施設であり、当班は肝・膵・腎の腹部3臓器の移植診療を担うとともに小腸移植における脳死臓器摘出に参加しています。2023年からは肝小腸同時移植および肝腎同時移植を実施できる体制を整え、これらの複数臓器移植を必要とする患者様の脳死登録も完了し現在待機中となっています。

肝移植

肝臓は腹部の右上にあり、大部分が下部肋骨によって守られています。成人の肝臓の重さは1.2~1.5㎏もあり、腹部臓器の中で最も重い臓器です。身体の恒常性を保つ(内部環境を一定に保ち、生命を維持する)ために、様々な物質の合成・代謝・解毒を行っており、「身体の工場」ともいわれていますが、これらの機能が損なわれる状態となっても、よほど病状が進行しないと症状が現れないため、「物言わぬ臓器」とも呼ばれています。非代償性肝硬変や肝不全とは、肝臓の重要な機能が損なわれ、内科的な治療を行っても回復の見込みがない状態です。このような状態になると、肝移植の適応になります。 下記に肝臓移植の適応となる主な疾患を挙げます。

-

肝臓移植適応疾患(成人) ・肝硬変症

B型肝硬変、C型肝硬変、アルコール性肝硬変

自己免疫性肝硬変、非B非C肝硬変・胆汁うっ滞性疾患

原発性胆汁性肝硬変(PBC)、原発性硬化性胆管炎(PSC)

バイラー病、カロリー病、胆道閉鎖症(BA)・劇症肝炎 ・代謝性疾患

α-1 アンチトリプシン欠乏症

ヘモクロマトーシス、ヘモジデローシス、ウイルソン病

糖原病、高シトルリン血症、その他・肝臓腫瘍

肝癌(原発性、転移性)、良性腫瘍・その他

バッドキアリー症候群、先天性肝線維症 -

肝臓移植適応疾患(小児) ・胆汁鬱滞性疾患

胆道閉鎖症、アラジール症候群、バイラー病

総胆管拡張症、カロリー病、その他・肝硬変症

自己免疫性肝炎、その他・代謝性疾患

α-1 アンチトリプシン欠乏症、チロシン血症

ウイルソン病、糖原病

オルニチン・トランスカルバミラーゼ欠損症(OTCD)

その他・新生児肝炎 ・劇症肝炎 ・肝臓腫瘍

肝芽腫、肝細胞癌、その他・その他

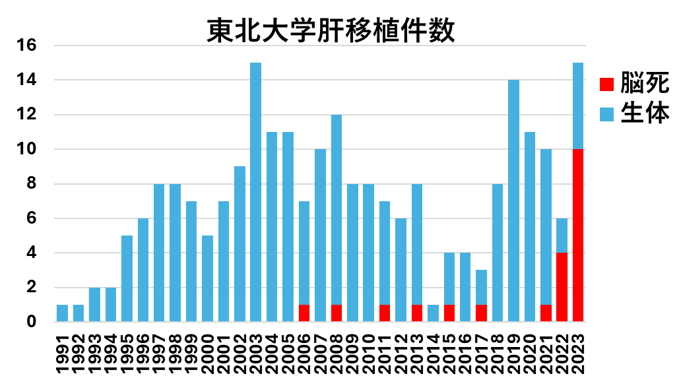

肝移植には健康な近親者から肝臓の一部(1/5~2/3)を提供していただいて移植する生体移植と、脳死と判定されたドナー(臓器提供の意思をお持ちの方)から提供された肝臓を移植する脳死移植があります。国内で行われている肝移植は生体肝移植が主流となっていましたが、改正臓器移植法の施行後は脳死移植の数が増えてきています。 当班ではこれまでに260例の肝移植を行い、脳死肝移植も34例行っています。下のグラフは当グループの肝移植の実施数とその内訳です。脳死肝移植の実施数は2021年以前は数年に1件程度でしたが、2022年は4件、2023年は10件と近年急速に実施数が増加しています。特に2023年は全国で5番目の脳死肝移植実施数となりました。

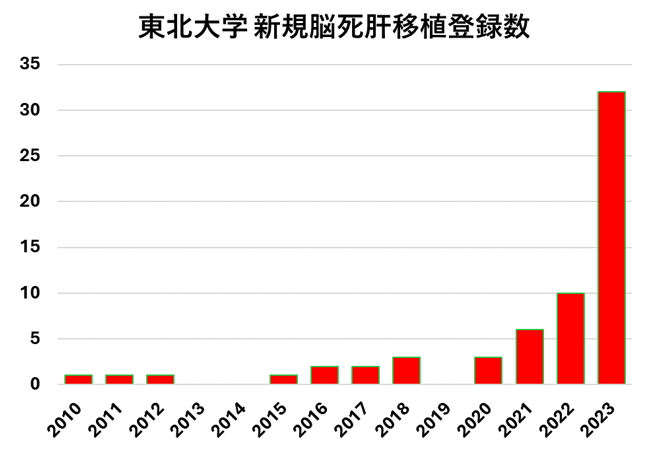

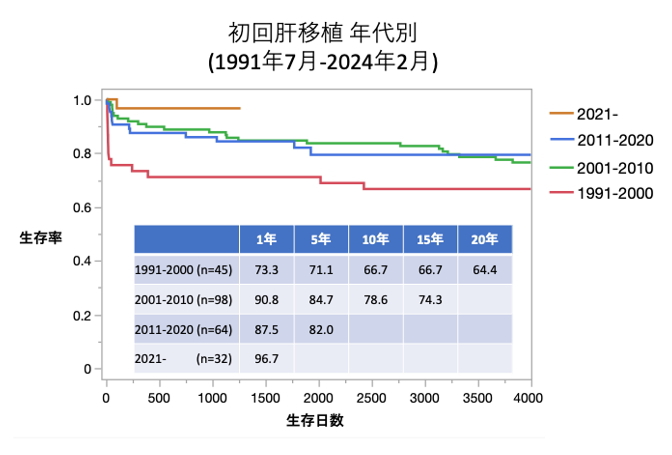

脳死ドナーの増加に伴い、当グループでも脳死肝移植の登録数が増加しています。また2024年1月より登録基準が緩和されています。肝臓の機能はChild分類という分け方で評価する場合が多いです。これまでは末期肝不全であるChild Cにならないと登録できませんでしたが、その一歩手前であるChild Bでも登録できるようになりました。これまで基準を満たさないために登録できなかった方でも登録可能となっている場合があります。次のグラフは脳死肝移植の登録数と年代別の生存率を示しています。実施数の増加と周術期治療の技術の進歩により、生存率はどんどん改善しています。

肝移植の適応を含めて診察を希望される場合は東北大学臓器移植医療部までご連絡ください。

腎移植

腎移植はeGFRという腎臓の機能の数値が15(小児では20)を下回った末期の腎不全状態の方が適応になります。腎移植には健康な近親者か片方の腎臓を提供していただいて移植する生体腎移植と、脳死ドナーもしくは心停止ドナーから提供された腎臓を移植する献腎移植があります。当科では1965年より腎臓移植を開始し、献腎移植や再移植、膵腎同時移植を中心に腎移植を行ってきました。2018年から生体腎移植プログラムを再開し、当院での腎移植をご希望される方のご要望にお応えするための体制を整えており、生体腎移植、献腎移植(心停止、脳死)合わせて175例の腎移植を施行しております。また、2022年より学童期以降の小児患者に対する腎移植も開始しております。脳死ドナーの増加に伴い成人の脳死登録も積極的に進めていますが、20歳未満の腎不全患者においては小児優先ルールにより比較的早期に献腎移植を実施できることも多いため、生体腎移植だけでなく特に積極的に脳死登録を進めています。現在2名の登録を完了し、うち1名に対し待期期間1年2か月(成人の平均待期期間は約15年)で脳死腎移植を実施し良好な腎機能を維持しております。ドナー腎摘出手術は、健常者であるドナーの方への安全性と低侵襲性を重視し、腹腔鏡を用いた方法で行っております。

腎移植の適応を含めて診察を希望される場合は東北大学臓器移植医療部までご連絡ください。

膵移植、膵・腎同時移植、膵島移植

膵移植は自己のインスリン分泌が枯渇している1型糖尿病(インスリン依存型糖尿病)、もしくは膵全摘後の方が適応になります。膵臓を移植することによりインスリン分泌を再開させて糖代謝をさせることで高血糖、低血糖がなくなり、血糖コントロールが安定するだけでなく、各種糖尿病性合併症を改善もしくはその進行を阻止することが期待できます。移植を行うことによってクオリティ・オブ・ライフ(生活の質)が改善されます。糖尿病性腎症による慢性腎不全を合併している方がほとんどであり、このような場合、膵臓と腎臓の同時移植(膵腎同時移植)を行うことで移植後の生命予後が改善されます。当院は、脳死膵移植施設であり、糖尿病性腎不全の方に対する膵・腎同時移植を行っております。これまで19例の膵・腎同時移植を施行しており、全国で6番目の手術件数です。脳死登録を行った場合の平均待機期間は2~3年ですが、肝移植、腎移植と同様に脳死ドナーの増加に伴い、待期期間の短縮が見込まれます。

また、細胞移植治療である膵島移植が2020年に保険適応になっており、当グループでも実施体制を整えています。

膵移植、膵腎同時移植、膵頭移植の適応を含めて診察を希望される場合は東北大学臓器移植医療部までご連絡ください。

各種移植後は基本的に生涯にわたる免疫抑制薬の服用が必要となり、拒絶反応や感染症、糖尿病や高脂血症など様々な合併症が起こり得ます。このため、長期にわたるフォローアップが必要となりますが、当施設では各専門診療科や専属の移植コーディネーターと緊密な連携をとることで、夜間・休日を含めたきめ細やかな対応ができる体制をとっております。

詳しくはこちらのページ(臓器移植医療部ホームページhttp://www.ishoku.hosp.tohoku.ac.jp/renal.html)をご覧ください。