外科専門研修プログラム ケースシリーズ

東北大学病院の外科専門研修プログラムでは、毎年多くの先生方が研修を行っています。その中で、モデルケースとなる先生方を紹介します。

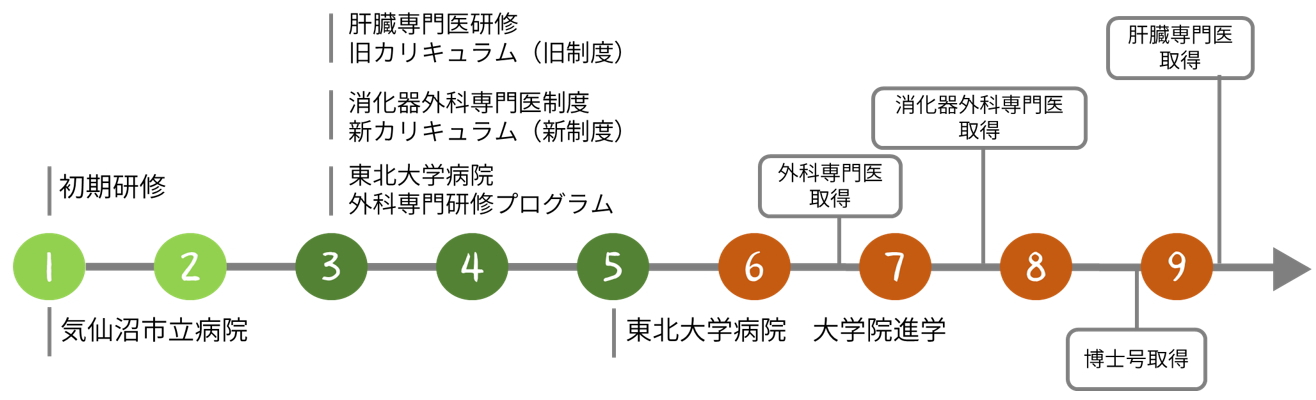

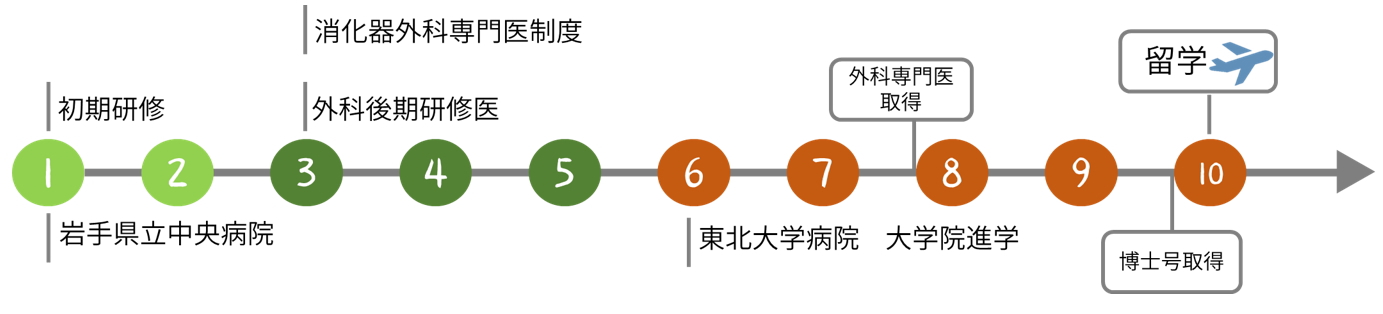

【Case 1】 一般的なモデル

まずは、一般的なモデルケースを提示します。初期研修終了後、そのまま同じ病院で外科専門研修プログラムを開始しました。外科専門研修プログラムを同じ病院で行うことは、慣れ親しんだ地でシームレスに研修ができるというメリットがあります。他の病院で外科専門研修を希望することも可能です。病院によって特色があります。東北大学の外科専門研修プログラムは本人と面談を行い、研修病院を含め、より希望に沿った研修ができるように努めています。研修先の病院で経験ができない症例があっても大学病院へ戻ってから経験できます。

5年目からは大学院に進学し、研究を行っています。6年目には外科専門医を取得しています。サブスペシャルティである消化器外科専門医は7年目に取得しています。今後は肝胆膵外科学会の高度技能専門医へ向け修練予定です。

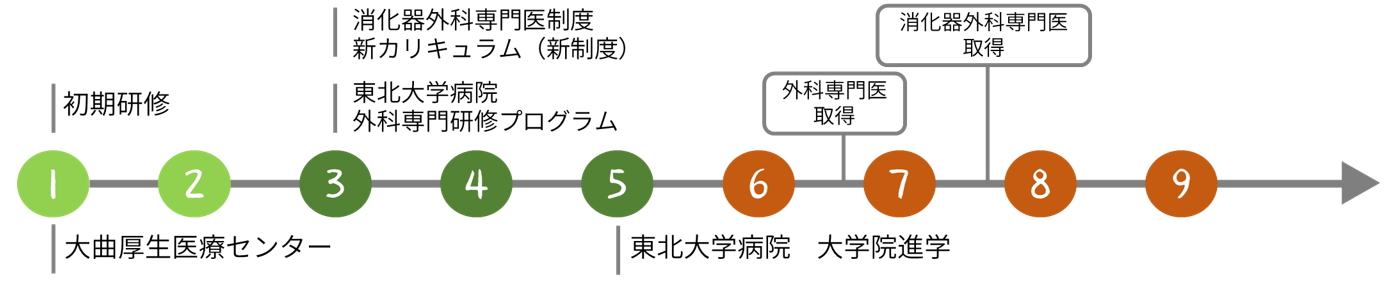

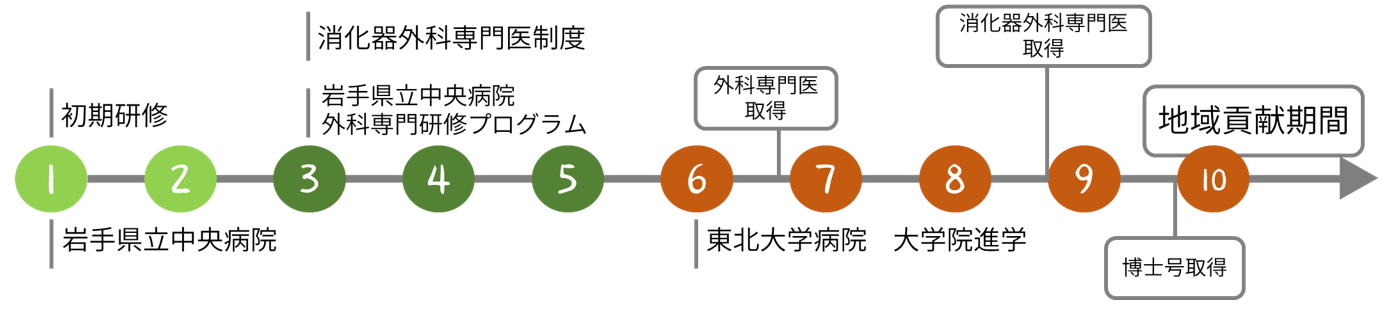

【Case 2】 充実した外科研修から芽生える研究マインド

東北大学病院総合外科では外科専門研修プログラムの終盤に大学院に進学する人が多いです。医師5年目に大学院に進学し、6年目に外科専門医を取得、その頃から本格的に基礎研究に専念しています。一般的な外科の知識が身に付き、日々の診療の中で多くのクリニカルクエスチョンが浮かんでくる時期にリサーチ中心の生活をしています。基礎研究や、臨床研究を始めるに当たり、アイデアとモチベーションに満ちた良いタイミングだったそうです。基礎研究に専念し論文を複数投稿しながら、サブスペシャルティである消化器外科専門医も取得しています。

総合外科では、サブスペシャルティ・専門医をしっかり取得しながら、診療疾患に関して、深い理解を得られるよう大学院に進学へ進学する方が多くおり、両立できる体制となっています。

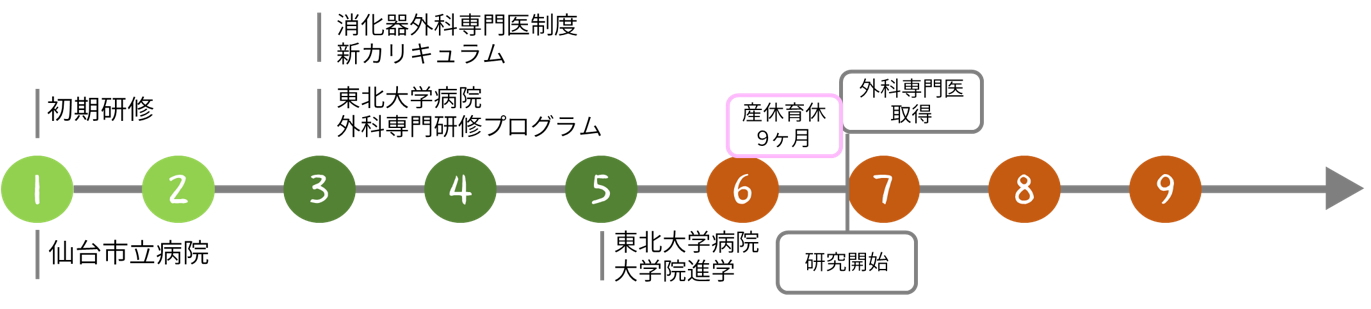

【Case 3】 子育てライフイベントへの対応

外科研修プログラムからサブスペシャルティの期間は様々なライフイベントが重なる時期でもあります。出産育児を経験しながら外科専門医を取得している先生を紹介します。東北大学病院の外科専門研修プログラム修了時から産休に入り、医師6年目に産休育休を経験しました。時期的にプログラムの休止期間は設けていません。今は職場復帰し、大学院生として、研究生活をスタートしています。サブスペシャルティの受験資格は産休前に達しており、今後受験予定です。

産休に入る前も、妊娠中はつわりであったり、立っているのがつらかったり、体調の変化があります。また、X線を必要とする処置や、感染症患者の処置を避けるなど各グループで配慮しながら、また個別に相談しながら、働きやすい環境を心掛けています。子育て中の女性医師の方には、夜間当直ではない外勤グループを作っています。

※女性医師の方も毎年複数入局しております。より働きやすい環境となるよう、医局としてダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンを進めています。まだまだパーフェクトな体制ではないかもしれませんが、お互いに働きやすい環境を整備していきます。

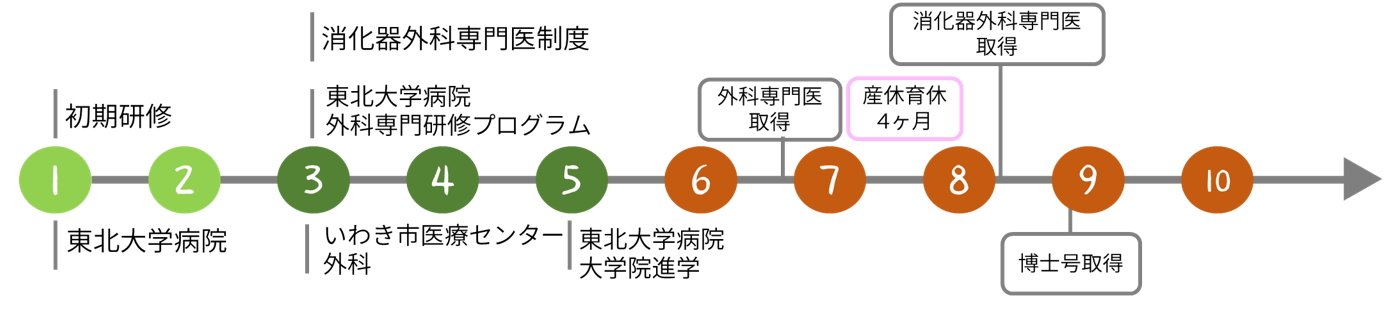

【Case 4】 子育てとの両立

育児と両立しながら、大学院へ進学した方を紹介します。東北大学病院で初期研修の後、東北大学病院外科専門研修プログラムの関連病院である、いわき市医療センターで外科研修を行いました。医師5年目に東北大学病院総合外科へ戻り、大学院へ進学しています。

外科専門医取得後、4ヶ月間、産休育休の時間を設けました。育児を行いながらの大学院生活でしたが、グループで相談し、家庭と研究を優先し、臨床は外来の手伝い程度に抑えることで、子育てと両立できる環境を整えていました。博士号取得の目処が立ったころからフルタイムの勤務を再開しています。日当直や時間外の対応は免除とし、保育園で対応できる時間内の勤務を行っています。

【Case 5】 留学の時期について―専門性を磨いて、留学準備-

大学院時代の研究を活かして留学した先生を紹介します。大学院進学前に外科専門医取得に必要な経験症例数は満たしており、大学院中に外科専門医を取得しました。大学院修了後、研究を活かして、スウェーデンに留学しています。サブスペシャルティである消化器外科専門研修は経験症例・業績とも満たしているので、修練の休止手続きは行っていません。帰国後に取得予定です。

このように留学と専門医取得・サブスペシャルティ取得を両立することも可能です。留学期間やそれまでの経験症例数によっては、サブスペシャルティ取得が遅れることもあると思いますが、今後のキャリアに影響することはないと思います。

【Case 6】 奨学金に伴う地域貢献期間

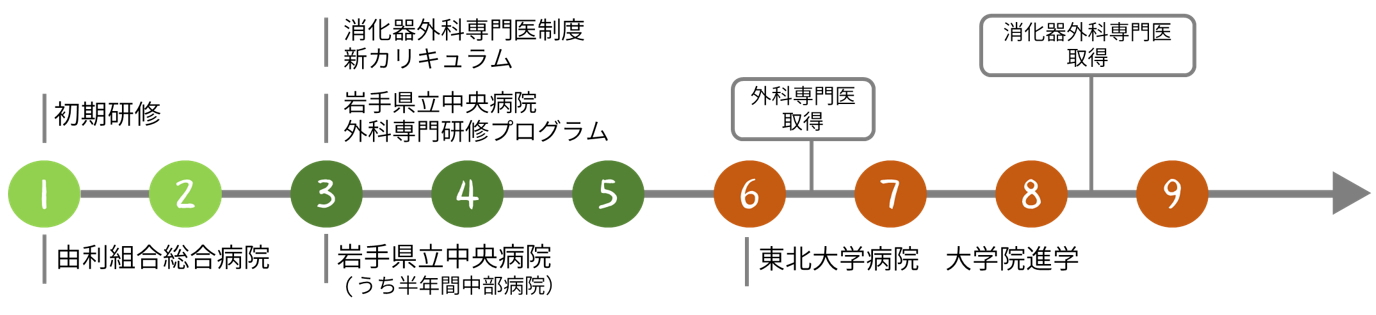

各地域の奨学金を使って医学部に進学した方は、専門研修プログラムと並行して、奨学金に伴う義務年限(地域貢献期間)が存在することが多いと思います。義務年限を過ごしながら外科専門研修プログラムを行っている先生を紹介します。

初期研修先が独自プログラムをもっていたため、そのまま外科専門研修プログラムを行いました。義務年限が4年間ありますが、後期研修で3年間消化し、大学院修了後、1年間地域貢献期間を過ごす予定です。6年目に外科専門医を取得、8年目にサブスペシャルティである消化器外科専門医を取得しました。

※奨学金制度は年度ごとに小修正されており、最近は基幹病院の消化期間が減り、より地域貢献期間が多くなる傾向にあるようです。地域貢献期間中、手術症例は減ってしまいますので、医局と相談して、大学にいるうちにサブスペシャルティに必要な高難易度手術に多く参加するなど、サブスペシャルティ取得に向けて先を見据えて個別に計画することができます。

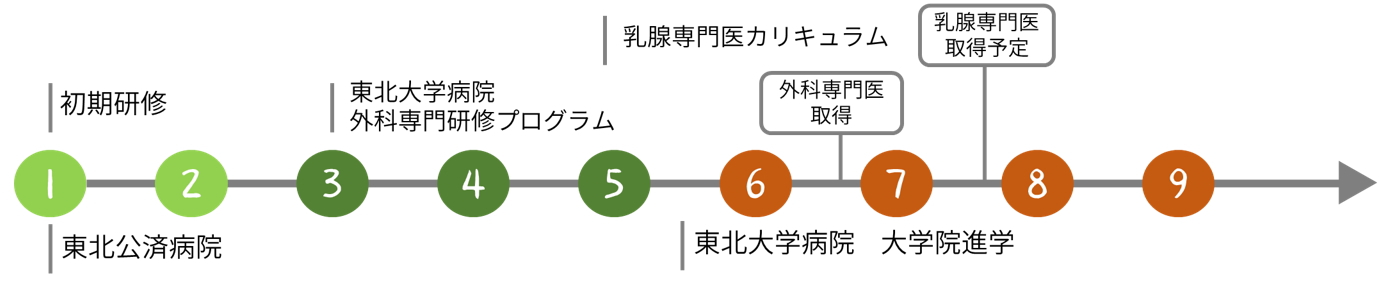

【Case 7】 サブスペシャルティの連動研修

サブスペシャルティ取得には、直列の研修と、期間を重ねる連動研修があります。連動研修の方が、短い期間でサブスペシャルティの取得が可能です。乳腺専門医の連動研修を行った先生を紹介します。

東北大学病院の外科専門研修プログラムで各領域の手術を経験しながら、サブスペシャルティ領域の診療を行い、早い段階で乳腺グループの専属となりました。大学院に進学しながらも、専属初年度から100例を越える執刀を経験しています。今後、研究に専念する前に十分に症例を経験することで、大学院との両立は難しくないと思われます。

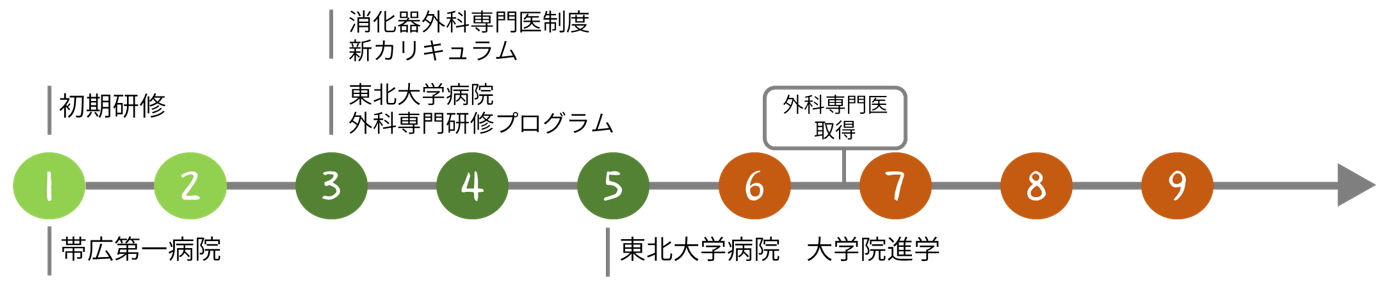

【Case 8】症例数の多い関連病院でバリバリの外科修練

関連病院で手術数の多い方を紹介します。帯広第一病院で初期研修を行った後、東北大学病院の外科専門研修プログラムで、続けて帯広第一病院で外科研修を行いました。初期研修医時代に200例、外科研修時代には400例を超える手術を経験しています。手術数が多い分忙しい日々でしたが、なかなか見るだけではわからない外科の面白さを早い段階で知ることができ、外科医として生きていく決断をする上で非常に大きかったそうです。執刀数が多いということはそれだけ大きな責任も生じてきます。患者さんの手術はもちろん術後管理や外来でのフォローなど、とことん悩み、自ら考えることで、常に最善を求めて治療にあたる姿勢が身についたそうです。

東北大学病院外科研修プログラムには関連病院として、手術数の多い施設が多く登録されています。どの施設も、その地域の中核を担っており、次世代を担う外科医を育て、東北地方の医療を支えています。

【Case 9】 外部の外科専門研修プログラムからの入局

東北大学出身ではなく、初期研修・専門研修プログラムとも東北大学以外で研修した先生を紹介します。由利組合総合病院で2年間初期研修を行った後、岩手県立中央病院の外科専門研修プログラムを3年間行ってから、東北大学大学院へ進学しました。他の専門研修プログラムから入局しても困ることは全くありませんでした。関連病院と医局のパイプは太く、よりスムーズに将来を考えられる体制でいます。外科専門医、サブスペシャルティの消化器外科専門医も順調に取得し、さらに上の食道専門医は博士号取得後、経験を積む予定です。

※東北大学病院全体で見ても、入局者の半分以上は東北大卒ではありません。総合外科も例外ではなく、他の大学卒の先生方が多く活躍しています。皆公平に処遇する校風が東北大学にはありますので、他大学出身の先生も安心して入局を考えていただければと思います。

外科専門研修プログラムや入局等で相談したいことがありましたら、いつでもご連絡ください。

welcometosurgery*surg.med.tohoku.ac.jp (*を@へ)

外科専門研修プログラムの詳細は下記PDFをご覧ください。

外科専門研修プログラム(PDF)