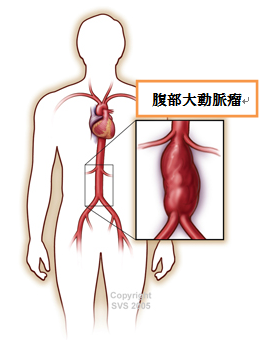

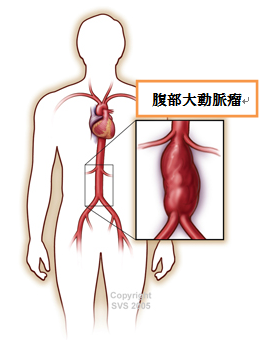

腹部大動脈瘤

動脈瘤の中で最も多く、正常では直径2cm程の腹部大動脈が拡大する病気です。通常、直径が3cmを超えると腹部大動脈瘤と呼ばれ、直径5cm程度までは外来で経過を見ます。腹部大動脈瘤は自覚症状がなく、また検診の制度もありませんので、多くの方はかかりつけの医師による診察やエコーで見つけられて、当科に紹介されています。直径5cmを超えると破裂の危険が徐々に出てきますので患者さんと相談し治療を行うことになります。治療は開腹手術かステントグラフトと呼ばれる足の付け根を少し切開してカテーテルを用いて行う治療のどちらかが選ばれます。内服や点滴など薬で治療する方法はまだできていません。

なお胸部の大動脈瘤は当院では心臓血管外科が診療担当科となっています。

腹部大動脈瘤の診断を受けた患者さんへ

【外来での経過観察】

腹部大動脈瘤は直径が5㎝未満の場合は治療を行わず、外来で何か月かごとのエコーまたはCTにより定期検査を行ってもらっています。腹部大動脈瘤そのものは、通常は痛みもなく、体の働きにも影響しないことがほとんどですので、あくまでも「破裂」を防ぐための予防的な治療を行うことになります。ですから治療そのものに合併症(余病)が出てしまうことを極力避けなければなりません。現在の血管外科を専門に行っている施設の治療の結果では、腹部大動脈瘤に対する開腹手術の手術に関連した死亡率はおおよそ1%、ステントグラフトを行った場合の死亡率はそれよりも低いと推測されています。一方、5cm未満の腹部大動脈瘤の破裂の危険は手術の死亡率よりも低いと考えられています。ただし、女性の場合4.5cm以上で治療を行うこともあります。患者さんの動脈瘤によって通院期間は異なってきます。

【腹部大動脈瘤の進行(拡大)を止める方法は?】

残念ながら進行を食い止める方法は今のところありません。タバコを吸う患者さんは吸わない方よりも早く進行することがわかっています。また血圧の高い患者さんはやや破裂の危険が増すと考えられています。当科に通院されている患者さんには禁煙を強く勧めています。

【腹部大動脈瘤の治療】

現在、腹部大動脈瘤に対する治療方法は2通りです。それは①開腹手術と②ステントグラフトによる治療です。

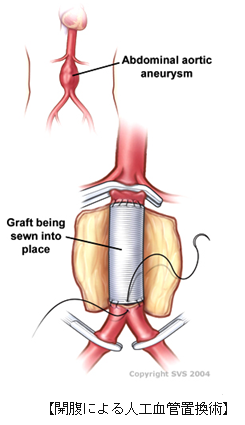

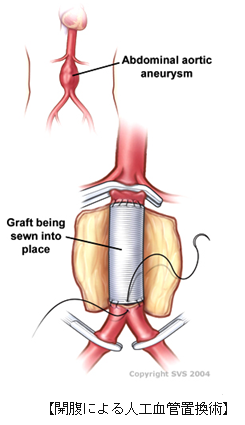

① 開腹手術

腹部の真ん中を、おへそを中心に上から下まで通常手を広げた長さよりやや大きめくらいの切開が必要になります。動脈瘤の部位は人工血管に取り換えられます。現在の人工血管は長持ちしますので通常は一度体に入ったら一生使用できます。今は麻酔の技術が発達していますのでおなかを切開しても痛みはかなり抑えることができるようになっています。当科で手術をしてから退院までの日数はだいたい10日から2週間程度です。

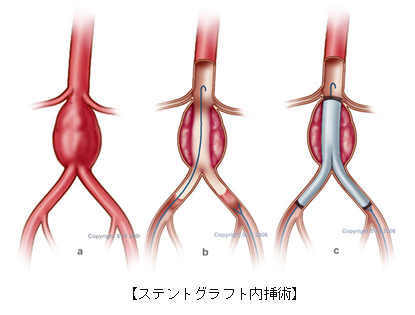

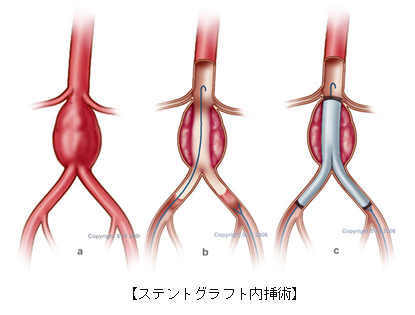

② ステントグラフト

両側の足のつけねを数㎝切開し、そこから動脈瘤の中にステントグラフトと呼ばれる特殊な人工血管を挿入する手術です。動脈瘤はそのままにしておきますが、その中にバイパスができるため手術後は動脈瘤への血流がなくなり、破裂の心配がなくなります。切開する部分がごくわずかですので、手術翌日から歩いたり、食事をとったりすることができ、多くの方は手術後約1週間で退院されます。

☆開腹手術とステントグラフト手術はどのように決められるのでしょうか?

体に負担のないステントグラフトを希望される方が多いのですが、動脈瘤の形によってはステントグラフトができないことがあります。また、ステントグラフトの治療の後はバイパスに漏れがないか、定期的(半年-1年毎程度)に検査する必要があり「漏れ」が大きい場合はそれを止めるための追加治療が必要になります。3年間で約5%の方に追加治療が必要だと考えています。ですから将来の再治療の可能性を考えると特に若い方にステントグラフト治療を行う際にはよく話し合いをしてから決めるようにしています。

動脈瘤の中で最も多く、正常では直径2cm程の腹部大動脈が拡大する病気です。通常、直径が3cmを超えると腹部大動脈瘤と呼ばれ、直径5cm程度までは外来で経過を見ます。腹部大動脈瘤は自覚症状がなく、また検診の制度もありませんので、多くの方はかかりつけの医師による診察やエコーで見つけられて、当科に紹介されています。直径5cmを超えると破裂の危険が徐々に出てきますので患者さんと相談し治療を行うことになります。治療は開腹手術かステントグラフトと呼ばれる足の付け根を少し切開してカテーテルを用いて行う治療のどちらかが選ばれます。内服や点滴など薬で治療する方法はまだできていません。

動脈瘤の中で最も多く、正常では直径2cm程の腹部大動脈が拡大する病気です。通常、直径が3cmを超えると腹部大動脈瘤と呼ばれ、直径5cm程度までは外来で経過を見ます。腹部大動脈瘤は自覚症状がなく、また検診の制度もありませんので、多くの方はかかりつけの医師による診察やエコーで見つけられて、当科に紹介されています。直径5cmを超えると破裂の危険が徐々に出てきますので患者さんと相談し治療を行うことになります。治療は開腹手術かステントグラフトと呼ばれる足の付け根を少し切開してカテーテルを用いて行う治療のどちらかが選ばれます。内服や点滴など薬で治療する方法はまだできていません。 腹部の真ん中を、おへそを中心に上から下まで通常手を広げた長さよりやや大きめくらいの切開が必要になります。動脈瘤の部位は人工血管に取り換えられます。現在の人工血管は長持ちしますので通常は一度体に入ったら一生使用できます。今は麻酔の技術が発達していますのでおなかを切開しても痛みはかなり抑えることができるようになっています。当科で手術をしてから退院までの日数はだいたい10日から2週間程度です。

腹部の真ん中を、おへそを中心に上から下まで通常手を広げた長さよりやや大きめくらいの切開が必要になります。動脈瘤の部位は人工血管に取り換えられます。現在の人工血管は長持ちしますので通常は一度体に入ったら一生使用できます。今は麻酔の技術が発達していますのでおなかを切開しても痛みはかなり抑えることができるようになっています。当科で手術をしてから退院までの日数はだいたい10日から2週間程度です。 両側の足のつけねを数㎝切開し、そこから動脈瘤の中にステントグラフトと呼ばれる特殊な人工血管を挿入する手術です。動脈瘤はそのままにしておきますが、その中にバイパスができるため手術後は動脈瘤への血流がなくなり、破裂の心配がなくなります。切開する部分がごくわずかですので、手術翌日から歩いたり、食事をとったりすることができ、多くの方は手術後約1週間で退院されます。

両側の足のつけねを数㎝切開し、そこから動脈瘤の中にステントグラフトと呼ばれる特殊な人工血管を挿入する手術です。動脈瘤はそのままにしておきますが、その中にバイパスができるため手術後は動脈瘤への血流がなくなり、破裂の心配がなくなります。切開する部分がごくわずかですので、手術翌日から歩いたり、食事をとったりすることができ、多くの方は手術後約1週間で退院されます。